ROLEX DAYTONA 126500LN のレビュー

時間の問題でいつか出ると思ってましたが、早々に出ましたデイトナです。 3~4か月くらいかな、頻度もそれほど高くなかったですが新作前、価格改定後ということもあってちょっと需要も落ち着いてきたんですかね。

手を出した理由はいくつかありますが、1つは時計好きの方たちが言う良い時計である・多くのファンがいるという点は避けられず。 時計という趣味を始めた以上はそれなりに評価されている時計を手元で観察したかったんですよね。

2つ目は単に好みの時計だからという点。見た目にカッコいいですしね。私は「出来の良い時計」「隙の(少)ない時計」が好きな傾向にあります。 40mmを切っていて細腕でも着用できる出来の良いクロノグラフというのはスペックだけ見ると大変な魅力。以降本文のほとんどはデザインについての言及です。

3つ目は燃え尽き症候群だったので分かりやすく適度に困難な目標が欲しかったんですよね。 家庭のトラブル解決や大きな仕事を終えた直後で、複雑で気力の要るなことをする力も残っておらず、しかし生きるために心を動かす必要があったというは正直あります。 燃えたかったというか。この手の宝飾品がその役割として1つあることを学びました。

ベゼルの進化

よく見る時計なので今更ながらですが、デザイン・設計の真っ当な進化を感じる点を私なりにまとめようと思います。 一般的には高級時計の代表例たるやな時計ではあるものの、そこに胡坐をかかず進化させる姿勢はデザイナの攻勢が見えて大変良いですね。

まずはベゼル。時計の外装で、この時計に関しては(タキ)メーターが付いています。 昔の物は素材がアルミやプラスチックだったりするみたいですが、ベゼルという外殻はどうしてもスレが生じるものです。 プラスチックであれば割れも生じてきますね。

次の世代ではステンレスになるわけですが、それでもスレ傷を避けられず。タキメーターについては印字ではなく刻印なので、 スレによって消えることはありませんが、そうは言ってもメーターが読みにくくなります。 何より最も目立つ部位であろうベゼルが傷つくのは一般的には好ましくありませんし。

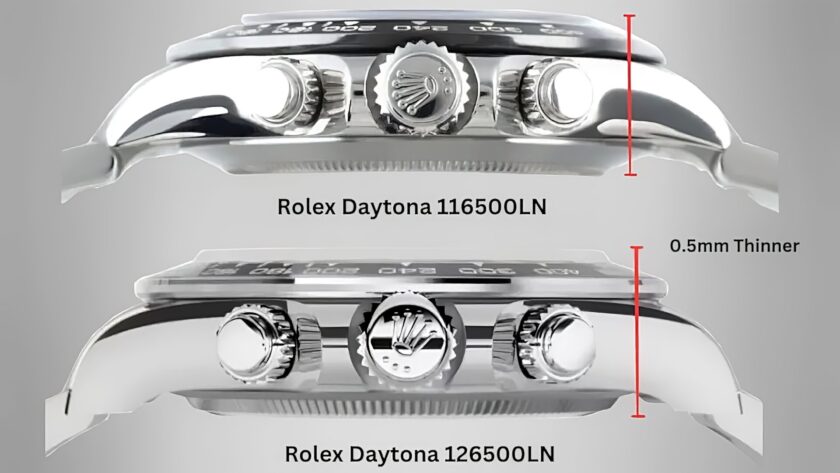

ROLEX より, (左) 116500LN (右) 126500LN

そこで1つ前の世代 Ref.116500LN になるとセラミックが登場し、スレに対してかなり耐性を得ました。 時計全体をセラミックで作るブランドもあるくらいですし、特別ロレックスが凄かったというものではありませんが、 ベゼルにのみ採用しようというのは、実用の観点を捨ててないブランド姿勢かなと思います。

セラミックは硬度が高く摩耗に強い一方、スチールと比べてどうしても点での力に弱く、靭性が低いです。 金属のお皿と陶器(セラミック)のお皿と、落とした時どちらが破損しやすいかなんて考えればすぐに分かる話ですね。

そうした訳なのか、縁に金属リングが付くようになったのが今回手に取った 126500LN 世代です。 最外端にあり最もぶつけやすい角に金属を置くことでセラミックを守ることが出来ています。チップしにくく(欠けにくく)なったはず。

サブマリーナとかではもとより外端にリングがあったので、製造のナレッジ自体はあったのでしょう。 近くにいるシャネルのJ12なる時計なんかがセラミックの先駆けで、やはり外端に金属をまとってますしね。

※ロレックスのセラミック材は「セラクロム」と呼ばれる独自開発の物ですが都合上セラミックとしています。 一般的なセラミックより強固で紫外線による退色に対しても一定の耐性があるそうです。

メータについて言及していますが、メーターの刻印にもプラチナやゴールドのPVDコーティングが施されているそうです。 ビジュアルと実用とのためにそこまでやるんだな、と流石に芸が細かい。

フェイスデザインの進化

ROLEX より, (左) 116500LN (右) 126500LN

ベゼルに縁が付くようになった結果なのか、フェイスデザインも変更されています。よりシャープな印象になるようにインデックスが細くなりました。 これは外観、審美性の都合でしょう。ベゼルから受ける太さの印象とインデックスの印象とを揃えたのだと思います。

インデックスは細くなりましたが、技術力の向上かインデックスいっぱいに夜光が埋められるようになったのも良いですね。 コストなどの都合か 116500LN ではやれなかったのか、あるいはデザイン上やらなかったか定かではありませんが。

個人的には 126500LN のように完全に埋められている方が好きです。 形状が増えると情報量が増えちゃいますし、この辺はそぎ落としが良いなって。

計時用のインダイアルも合わせて細くなりました。こちらもベゼルの変化に伴う物でしょう。 インダイアルにも縁取りが入ってる辺りが抜かりないなと思います。細かい造りの良さは流石です。 「なんでそんな高いの?」は一般的な話ですが、この精度で安定して工作するのはまぁ大変ですよ。

編集後に気が付きましたがガラスに埋められたシークレットサインが見えますね、この辺の精度も流石です。

ラグの進化

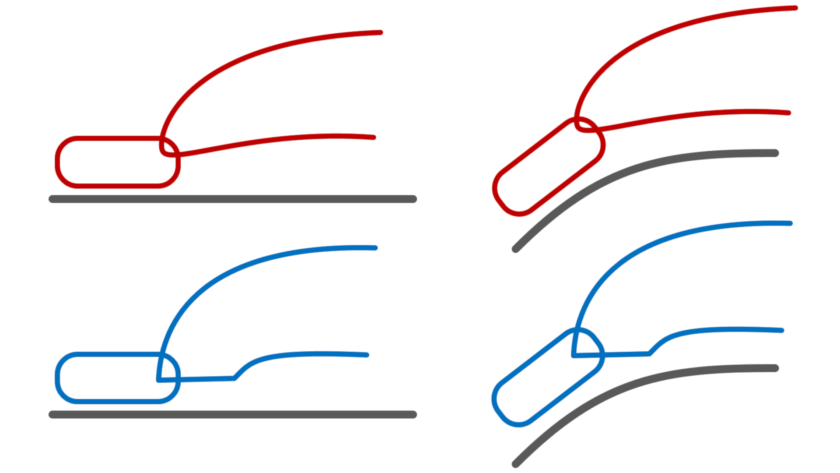

正直 116500LN のラグの方がずっと好きだったのですが、自分の腕に乗せて観察してみてようやっと 126500LN の設計の良さが分かりました。

まず変更理由の1つは、ケース形状に合わせてラグを変化させたのかなと思います。 ラグと裏蓋の位置にギャップを埋めた形になっていますね(参考にしている写真の撮りようもあるかもですが)

もう1つ、こちらが自分がそうじゃないかなと良さを見出した点で、多様な太さの腕で、ラグからブレスレットへ自然に繋がって見えるような形状にしたのではないかなと。

旧ラグは美しい弧を描いていて審美性に高いようには見えます。他方で太目の腕に乗せた時に、面で接するにはやや不自然な形状なんですよ。 それなりにマッチする太さの腕に乗せて、ブレスレットが落ちていって湾曲し、そこに自然に繋がる分には良いんですけどね。

腕の太さなんて多様な訳で、なんならデイトナはクロノグラフとしては比較的小径な訳です。必ずしもブレスレットが自然な曲線を描かないんですよね。

そうするとラグにフラットなラインを持っている 126500LN のが合理的に見えます。 腕が太くてフラットになっても、細くてカーブしても、どちらにしてもラグからブレスレットへそれなりに繋がって見えます。

116500LN の時代の貴金属系のモデルには 126500LN と同様のラグを採用したものがあったので、 より正確には 116500LN の頃からマイナーバージョンアップされたことになります。その頃からケース形状やラグの変更も視野に入ってたのかなぁと思うと、 長らくずっと研究してきたんだろうなという背景事情を察します。

まぁそうは言ってもビジュアルだけ見れば私は 116500LN の方が好きな気がしているのですが、 金属リングが付いたベゼル、よりシャープになったフェイスデザインを考えれば、 有機的な形状よりも幾何学的な直線的なビジュアルの方が全体に統一感があるので、126500LN はこれでいいのだと思います。

これまでツラツラと 126500LN がどんな風に進化したのかな、みたいな書き方をしていますが、 別に1つ前の 116500LN の方が好みであるなんてことがあっても当然いいわけです。 私はより有機的なのが 116500LN、機械的なのが 126500LN なんて見方をしています。

ムーブメントの進化

ムーブメント周りについては正直あんまり関心を持ったことがないので詳しいことは分かりませんが(より正確には勉強不足で確かな知識がない)、 116500LN から 126500LN からに変更するにあたり、4130 から 4131 に変更されたそうです。

端的には部品点数が減ったということですが、部品点数が減ればメンテコストは下がるし、一般的には耐久性が増します。 組み上げ箇所、繋ぎ合わせる箇所が減りますからね(細くなる複雑化するなどしてその逆になる可能性もある)。

一部の上位モデルについてはロレックス史上初めてシースルーバックになったこともあって、 審美性も向上しているようですが、126500LN では残念ながら見ることが出来ません。

下位モデルにも審美性のための装飾とか入ってるんですかね…?開ける機会もないですが興味はあり。 昔の時計は技師しか見えないところも綺麗に装飾されていたって言いますしね。そういう技術者同士だけで「分かってんな」みたいなことをするロマンは好きです。

ネジ付きプッシャーは用途がムズい

ここでやっと腕乗せ写真。ネジ付きプッシャー(ボタン)なので、一度ネジを外してやる必要があるんですが、 どう考えたって腕に乗せたままだとできないです(やりにくい)。

すると腕から外して利用することが前提になりますが、「じゃあなんでダブルロックのベルトにしたんだ?」ってなり始める訳です。 外しやすいシングルロックでいいじゃないと。

これは激しく揺れる環境で使うことだって想定されているんだから、ダブルロックが正解だ、ねじ込み式が正解だ、なんだろうなと推察します。

正式名称たる「コスモグラフ デイトナ」の名前の通り、コスモグラフ = 元々は宇宙飛行士向けに設計をされていたわけですし。 デイトナ = デイトナビーチでのレースを由来している訳ですし、レース車両に乗車していることもあるでしょう。 ぶつけて外れてしまっては困る、壊れてしまっては困るとすれば納得の設計思想。

まぁただ、ダブルロック外して、腕から外して、ねじ外して、いざ計測!なシチュエーションは日常では稀ですね。 パッと計測開始、パッと計測完了、みたいなのが腕時計に機械式計測機器がついてる利点だと思うんですが、この時計に関してはそれがない。

クロノグラフ針の視認性は悪い

積算計機能の方が重要視されているのか、照明がない環境は考慮されていないのか、審美性の都合なのか、クロノグラフ針の視認性は非常に低いです。 鏡面加工あるあるですが、変に鏡面反射するとブラックアウトして見えない。

例えば HUBLOT のビッグバンのように、クロノグラフ針に塗料をつけるなどして目立たせるなんてことも考えられます。

しかしそうなれば、動かしていない間はずっとそれが目立ちますし、全体のまとまりを良く見せ、平時は時計機能だけが重要で、 計測の必要があるタイミングだけ機能すればよい、という振り方なんですかね。先の通り畏まって計測するタイミングは稀なので。

大切なものは欲しい物より先に来た

冨樫義博 HUNTERxHUNTER 32 集英社

以下は中身のない日記のようなものです。 この時計にまつわるエピソードとしてね、私これだけは記録しておこうと思ったんです。

冒頭の通り、この時計を探すこと自体が目的、みたいなところがありました。 人気だし数が少ないし高額だし、普通には出てこないわけじゃないですか。 燃え尽き症候群になっているというか、なんならちょっと負けた気分でいて、目標を作らないとやってられんかったのですよ。 (この手の買い物を目標に据えることの良し悪しは置く)

多少困難であれ時間をかけて巡り合わせの機会を生やせば、いつか届くだろうみたいな。 見つからなかったら見つからなかったで、折角寄ったんだしって道中楽しむように、 少しの贅沢をして美味しい総菜やパンを買って帰る、みたいなことをしていたわけですよ。

それで最終日というか購入するその日まで気がつけてなかったんですけどね、いわゆる担当の方、 いつもお話してくださる方とは「どこに行ってきた」だとか「なんの漫画にハマってる」だとか、そういうお話が"お互いに"出来てたんですよ。 私から話すばかりではなくてね、ここに行ってきたんですよって話をいつも聞かせてくれたりしてたんです。

いやー「私こういう人や関係が好きだったんだな」って気が付かせてくれて、 時計より担当の方みたいな存在が欲しかったのかもなって、買うすんで、買った直後に気が付いたのでした。

これに気が付いたらもう時計はおまけです。そんなことを言ってはもしかして怒られてしまうかもだけれど。 好きな漫画の1つの好きな話に「大切なものはほしいものより先に来た」というのがあるんですが、これでしたとさ。